Der restaurierte Grabstein der Familie Riess

Foto: © Artur Helbig

Im Juli 1940 verbrachte die Familie Riess aus Stettin mit ihren vier Söhnen Sommerferien in Ahlbeck, am Meer. Ein Fotograf machte ein Foto von den Kindern – es sollte ein Geburtstagsgeschenk für den Vater, Walter Riess, sein. Doch dieser erkrankte schwer, kehrte früher nach Stettin zurück und starb vier Tage vor seinem 44. Geburtstag bevor das Foto ihn erreichen konnte… Die Ehefrau Erna entschloss sich, den Bau einer Skulptur in Auftrag zu geben, die dem Foto nachgebildet sein sollte. Diese wurde dann auf dem Grabstein Walters aufgestellt – als Zeichen von Liebe und Schmerz.[1] Doch nach 1945 wurden die Köpfe der Figuren auf dem Grabstein zerschlagen… So etwas passierte mit vielen deutschen Grabsteinen damals, direkt nach dem Krieg, in einer Zeit, in der die Verbrechen der Nationalsozialisten noch zum Greifen nahe waren. Seit einigen Jahrzehnten sind die Köpfe wieder ganz – und die Liebe war auch diesmal wieder am Wirken. Doch dazu komme ich noch.

Foto: © Brygida Helbig

Mit dieser Geschichte, auf die mich mein Bruder Artur aufmerksam gemacht hat, sind wir bereits mitten auf dem Zentralfriedhof in Stettin (früher Hauptfriedhof), der bald als „Denkmal der Geschichte“ anerkannt werden soll. Meine Stimmung ist melancholisch. Bald ist meine Stadtschreiberzeit zu Ende… Trotzdem genieße ich noch meinen Lieblingsmonat Oktober in dieser pulsierenden Stadt. Es gibt keinen schöneren Ort dafür als den Zentralfriedhof, gelegen an einer Straße, die den poetischen Namen Ku słońcu, also Der Sonne entgegen trägt. Und so habe ich letzten Sonntag, bei strahlendem Sonnenschein, an einem geführten Spaziergang über den Friedhof teilgenommen, der mit seinen ca. 172 Hektar der größte in Polen und einer der größten in Europa ist (gleich nach Hamburg und Wien). Pünktlich um 13 Uhr geht es los am historischen, neoromanischen, großzügig angelegten Haupttor des Friedhofs[2] (Pierwsza brama), wo schon unsere beiden Stadtführer auf uns warten –Joanna Olszowska und Michał Kowgier vom Verein für den Schutz des Zentralfriedhofs (Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarza Centralnego), der schon seit über 20 Jahren besteht.

Für mich hatte dieser Friedhof immer eine besondere Bedeutung. Hier ruhen zwei Generationen meiner Vorfahren. Da ich eine Zeit lang „um die Ecke“, am zweiten Tor wohnte, habe ich hier in meiner Jugendzeit besinnliche Spaziergänge unternommen, gelesen und die Natur genossen. Hier habe ich auch an ersten Beerdigungen teilgenommen, die sich tief in mein Gedächtnis eingegraben haben. Und natürlich wusste ich, dass der Friedhof Geheimnisse in sich birgt, z.B. alte deutsche Grabsteine. Viele davon waren in meiner Zeit nicht zu sehen, höchstens am so genannten Dritten Tor, an der westlichen, damals wild bewachsenen Seite, die von zwei Bächen durchschnitten ist – ein guter Ort für den ersten Kuss…

Bei unserem heutigen Spaziergang soll es vor allem darum gehen, Grabsteine der für Stettin besonders verdienten Menschen zu besuchen (aus der „deutschen“ und der „polnischen“ Zeit), um deren Erhaltung sich der Verein kümmert. Wir sind mehrere Dutzend Menschen. Man kennt sich. Ich treffe u.a. Basia Olszewska, die bei vielen Stettiner Events tolle Fotos macht und Berichte schreibt. Gespannt lauschen wir unseren passionierten Stadtführern.

Der Friedhof wurde am 6. Dezember 1901 eröffnet und war das Werk des hiesigen Architekten Wilhelm Meyer-Schwartau und des Gärtners und späteren Friedhofdirektors Georg Hannig. Mich beeindruckt, mit wieviel Sorgfalt dieser Friedhof angelegt worden ist – als malerische Parkanlage mit symmetrisch verlaufenden, ovalen Alleen, die den Friedhof in einem Netz von Kreisen durchziehen, einer bemerkenswert gestalteten Hauptachse, Erholungsenklaven und einer großen Vielfalt von Bäumen und seltenen Pflanzen. Wilhelm Meyer-Schwartau, der Architekt, den jeder Stettin-Liebhaber kennt (sein Werk war u.a. die Hakenterrasse) entwarf auch die neoromanische Kapelle sowie die monumentale, von Platanen gesäumte Eingangsallee vom Haupttor zum Eingang der Kapelle (Aleja Okólna).[3] Der zerstörte Grabstein des Architekten mit einem kleinen Schmetterlingsrelief (denn er liebte Schmetterlinge) wurde vor Jahren wohl durch Zufall in mehreren Teilen gefunden (im Rahmen einer Suche nach gestohlenen Handtaschen, wie uns Pani Joanna schmunzelnd erzählt) und restauriert.[4]

Foto: © Brygida Helbig

An einem herausgehobenen Platz wurde der wohl bekannteste Oberbürgermeister von Stettin (von 1877 bis 1907) Hermann Haken beerdigt. Sein Grabstein, gefunden vom langjährigen Vorsitzenden und Gründer des Vereins Maciej Słomiński, befindet sich jedoch nicht mehr am ursprünglichen Ruheort, sondern im Lapidarium, neben vielen anderen deutschen Grabsteinen bzw. ihren Teilen (z.B. einer Kolonnade). Der von Ludwig Manzel entworfene Grabstein erinnert nicht nur an den Oberbürgermeister, sondern auch an seine Ehefrau Johanna. Die ursprünglichen Skulpturen der Eheleute wurden zwar zerstört, doch die Künstlerin Monika Szpener hat (ohne zu wissen, wie Johanna ausgesehen haben mag) Kopien angefertigt, die sehr echt aussehen. Funkelnd erstrahlen sie in der Sonne – die allerdings das Fotografieren erschwert.

Foto: © Brygida Helbig

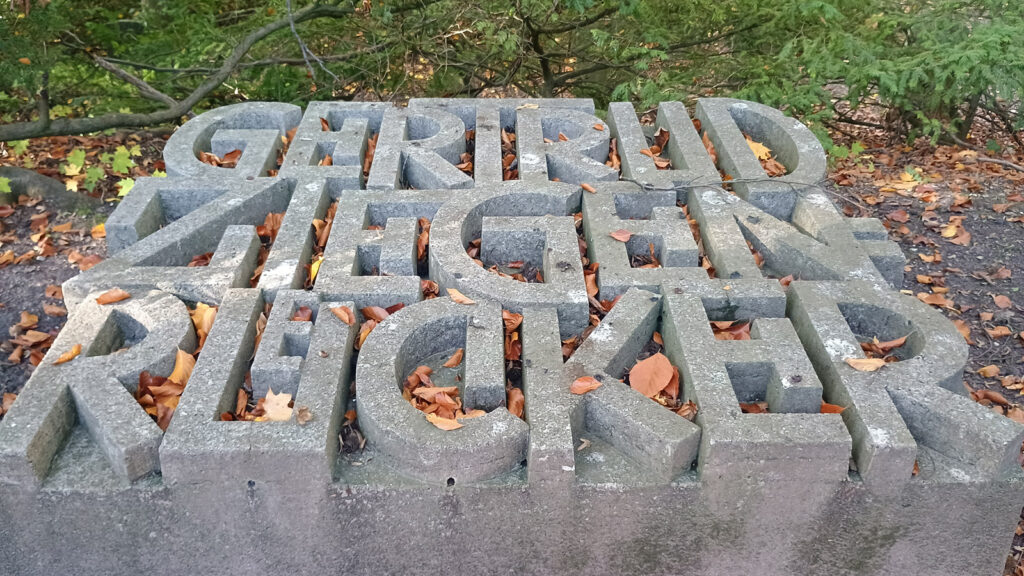

Der Ort, wo sich seit 2006 das Lapidarium befindet, war vor dem Zweiten Weltkrieg eine Urnenbegräbnisstätte, malerisch eingerichtet (und nun vom Verein restauriert), mit einem überdachten Erholungsbau in Pilzform, Enklaven für Besinnlichkeit, einer kleinen Brücke über einem Bächlein. All das sollte wohl die Stettinbewohner für diese Art der Bestattung positiv stimmen. Im Lapidarium, das ein Teil der so genannten „historischen Route“ ist (es gibt auch eine „botanische“) finden wir noch u.a. den beeindruckenden modernistischen Grabstein von Gertrud Ziegenrücker in Form von stilisierten Buchstaben des Namens der Verstorbenen – wirklich einmalig! Innerhalb der Route können auch Grabsteine von Bernhard Stoewer (dem Stettiner Industriellen, der u.a. Automobile produzierte)[5], der Familie Hentschel, der Familie Hindrisched-Ziegler u.a. besichtigt werden. Und natürlich auch Grabsteine von bekannten Polinnen und Polen, z.B. der Diva des polnischen Vorkriegskinos Stanisława Engelówna, des Schriftstellers Ryszard Liskowacki…

Foto: © Brygida Helbig

Heute werden wir noch viele weitere Grabstätten von Schriftstellern und Schriftstellerinnen (wie Monika Szwaja, Jan Papuga, Helena Raszka, Franciszek Gil) und Künstlern (wie Emmanuel Messer, Łukasz Niewisiewicz), aber auch von Wissenschaftlern, Sportlern, Lehrern, Pionieren der Stadt besichtigen. Manche von ihnen ruhen in der Allee der Verdienten (Aleja Zasłużonych).

Foto: © Brygida Helbig

Es ist ein Rondell mit einem Springbrunnen in der Mitte, leider ohne Wasser… Pan Michał warnt uns: Wir sollen nicht in die Versuchung kommen, diesen Ort die „Kommunistenallee“ zu nennen, wie es manche tun. Ja, vielleicht ruht hier der eine oder andere Kommunist, aber vor allem seien es Menschen, die Stettin nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, die die Bildung damals vorangetrieben haben, wie die Gründerin des Lyzeums Nr. 1, Janina Szczerska, Bildhauer, Musiker… Hier ruhen auch der Hochsee-Kapitän Konstanty Maciejewicz, Namensgeber meiner Grundschule, und der jiddisch schreibende Dichter von Szczecin, Eliasz Rajzman. Doch am häufigsten soll das Grab des legendären Fußballtrainers des Stettiner Klubs Pogoń, Florian Krygier, besucht werden.[6] Wobei, es gibt, wie wir erfahren, ein Grab, das fast genauso oft besucht wird (das sich aber nicht in dieser Allee befindet), und zwar das vom Dirigenten Jan Szyrocki, dem Gründer des berühmten Chors der Politechnika Szczecinska, der Technischen Universität. Jedes Jahr zu Allerheiligen kommen seine ehemaligen Chormitglieder hierher und singen für ihn.

Foto: wikimedia commons, Kapitel

In der Nähe dieser Allee gibt es noch etwas besonders Wertvolles, wenn auch nicht ganz Echtes – die expressionistische Skulptur „Mutter Erde“ von Ernst Barlach, die eine sitzende ältere Frau mit offenen Armen darstellt.[7] Sehr symbolträchtig ist ihr mütterlicher Schoß. Das Original befindet sich seit 1967 im Barlach-Museum in Güstrow, nachdem Bernhard Blaschke, der das Museum mitaufgebaut hatte, die vergessene Skulptur auf dem Friedhof entdeckte und sich die Regierungen der DDR und Polens auf eine Übergabe geeinigt haben. In den Jahren 2010-2011 wurde von Monika Szpener eine Kopie angefertigt, für die ein Ehrenplatz gefunden wurde.[8]

Längst habe ich die Orientierung verloren, deshalb kann ich nicht mehr genau sagen, wo wir die Gedenkbäumchen (drzewka pamięci) finden, die auf eine Initiative des Fotografen und Stettin-Aktivisten Andrzej Łazowski und des Vereins Czas-Przestrzeń-Tożsamość (Zeit-Raum-Identität) zurückgehen. Mit diesen Bäumen werden Menschen geehrt, die sich um Stettin verdient gemacht haben, aber nicht auf diesem Friedhof begraben wurden.[9]

Unser Spaziergang dauert eine gefühlte Ewigkeit, wir sind müde, bleiben aber tapfer. Ich habe so viel fotografiert, mein Handy meldet sich ab. Dabei haben wir Vieles noch gar nicht gesehen, z.B. das Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen deutschen Soldaten. Dafür bekommen wir noch das Denkmal der Kampfbrüderschaft für die gefallenen sowjetischen und polnischen Soldaten (Pomnik Braterstwa Broni)[10] in Form von zwei riesigen Victory-Zeichen zu sehen. Das Denkmal stammt von Stanislaw Lewiński, einem der bekanntesten Stettiner Bildhauer. Es gab vor einiger Zeit politische Einwände gegen dieses Denkmal, man hat es aber letztlich stehen lassen.

Nun sehen wir uns noch am Zweiten Tor das Denkmal für die Opfer des antikommunistischen Widerstandes in Stettin vom Dezember 1970 an. Unser Stadtführer betont die Rolle Stettins bei diesen Protesten und zeigt uns die Gräber von jungen Menschen, die damals ums Leben gekommen sind. Schade, dass man in diesem Zusammenhang oft nur von Danzig spricht…

Foto: © Artur Helbig

Hier ist die Führung nach vier Stunden zu Ende! Mit Basia und unseren Stadtführern laufe ich den schnellsten Friedhofsweg wieder zum ersten Tor, denn dort wartet mein Auto auf mich. Wir gehen vorbei am Denkmal der nach Sibirien-Verbannten, wo auch eine Erinnerungstafel für meinen Urgroßvater Wincenty angebracht ist, der in der Verbannung starb. Ich bin dankbar und erfüllt und weiß gleichzeitig, dass ich nochmal hierherkommen muss. Ich habe z.B. den Westteil des Friedhofs nicht gesehen, wo sich u.a. auch der verlegte jüdische Friedhof befindet, den es seit 1962 gibt – mit ca. 200 Grabsteinen und mit Inschriften in Hebräisch, Jiddisch, Polnisch und Deutsch.[11]

Eine Woche später finde ich, allerdings ganz wo anders, noch die Ruhestätte von Johannes Quistorp und seiner Familie (an der Wawrzyniaka Straße am Haus Bethanien, der früheren, von ihm gestifteten Krankenhaus- und Pflegeeinrichtung). Der Friedhof ist ziemlich versteckt – hinter mehreren Gebäuden, die früher zum Haus gehörten. In einem von ihnen stoße ich auf die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten! Etwas weiter hinten versteckt sich ein kleiner Friedhof, die Herbstfarben machen ihn fast gemütlich. Anfang der 1960er Jahre verschwand er eigentlich, doch die alten Grabsteine wurden in den letzten Jahren wiedergefunden und rekonstruiert durch den Verein Denkmal Pomorze.[12] Ein sehr wohltuender Ort, diese Ruhestätte des Wohltäters.

Foto: © Brygida Helbig

Und wie ging die Geschichte mit dem Grabstein mit den vier Söhnen weiter? Erna Riess gelang es 1973, mit einer deutschen Reisegruppe aus Lübeck nach Stettin zu kommen. Mit viel Überzeugungskraft und Geld brachte sie – über die Ehefrau des Meisters – eine Steinmetzerwerkstatt dazu, für 2.000 Deutsche Mark die Köpfe der Kinder auf dem Grabstein zu rekonstruieren. Im Sommer 1975 stand der restaurierte Grabstein wieder an seinem ursprünglichen Platz. Und 1995 fand auch Erna Riess hier neben ihrem Mann ihre letzte Ruhestätte. So wie sie es wollte.[13] So erzählt Stettin von Liebe…

Nun bin ich langsam fertig. In ein paar Tagen ist Allerheiligen, eins der größten Jahresfeste in Polen, und ich muss sowieso noch einmal zum Friedhof. Wir alle werden dort sein.

[1] Die Skulptur aus Muschelkalk wurde 1941 von Walter Müller (Direktor der Kunstgewerbeschule in Stettin) angefertigt. Heute befindet sich der Grabstein zwischen den Grabstätten 63 und 64 a.

[2] Das 1900 bis 1904 gebaute und von Wilhelm Meyer-Schwartau entworfene Tor mit drei Flügeln wurde 1941 zerstört und in den Jahren 1959 bis 1963 wiederaufgebaut.

[3] In dieser Kapelle wurde mein Vater Roman Helbig mit militärischen Ehren 2022 verabschiedet. Er hat als Pionier nach dem Zweiten Weltkrieg die Westgebiete Polens von Mienen mitbefreit.

[4] Der Grabstein erinnert auch an seine Frau, an seine zwei Söhne und an seinen Bruder. Er befindet sich auf dem grünen Streifen bei der Grabstätte 44c.

[5] Diese sind im Museum für Technik und Kommunikation zu sehen.

[6] Es ruhen hier auch mehrere Mitglieder des Verbandes der Polen in Deutschland (Związek Polaków w Niemczech) „Rodło“, der 1922 gegründet wurde. Aktuell gibt es auf dem Plac Zgody eine Ausstellung über die Arbeit dieses Verbandes.

[7] Die Inspiration könnte die eigene Mutter gewesen sein, die während der Arbeit des Künstlers an der Skulptur Selbstmord begangen hat. Ursprünglich gehörte die Skulptur zum Familiengrabstein von Richard Biesel. Mehr dazu hier: www.staedtepartner-stettin.org (deutsch)

[8] Mehr zu den besonderen Grabsteinen auf diesem Friedhof unter: www.szczecin.wyborcza.pl (polnisch)

[9]Bisher gibt es 51 solche Bäumchen hier. Mehr dazu unter: www.cmentarze.szczecin.pl (polnisch)

[10] Hier ruhen ca. 3.000 sowjetische Soldaten und Zivilisten und 367 im Frühjahr 1945 gefallene polnische Soldaten.

[11] Der jüdische Friedhof ist über das Tor Nr. 5 des Zentralfriedhofs aus zu erreichen (Grabstätte Nr. 62). Mehr dazu unter: www.sztetl.org.pl (deutsch)

[12] U.a. dank Dorota Pundyk, der Quistorp-Expertin, und Sabina Wacławczyk. Mehr Informationen unter: www.ewamaria.blog (Blog-Eintrag von Ela Kargol, polnisch)

[13] Diese Geschichte wurde 2005 von Alicja Witkowska, Mitglied des Vereins „Nasze Wycieczki” (Unsere Exkursionen) entdeckt und erforscht.

Mehr dazu unter: www.wiadomosci.szczecin.eu (deutsch), www.sedina.pl (polnisch) und www.www.naszewycieczki.pl (polnisch)