Mit Anna Szlesińska (rechts), Katarzyna Bazylińska (zweite von links) und Miriam Lam (links) im Skandinavischen Haus

Foto: © Beata Mintus

Es ist ganz schön anstrengend, vor allem aber aufregend. Ein junges Filmteam aus Babelsberg ist in Stettin und wir besuchen zusammen die schönsten Orte und die interessantesten Menschen, die uns die Stadt erzählen. Frau Anna Szlesińska, Referentin für internationale Zusammenarbeit der Stadt Stettin und Joanna Cybruch (Referentin für die städtischen Kulturinstitutionen) haben im Vorfeld alles gut vorbereitet und spannende Tipps gegeben.

Das Filmprojekt wird im Rahmen der Filmschülerfirma namens MCB filmproductions, die zum Förderverein MedienCampus Babelsberg e. V. gehört, produziert. In Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa soll das Team einen 45-minütigen Dokumentarfilm über die Stadtschreiberin umzusetzen (das tut es erfolgreich bereits seit einigen Jahren). Geleitet wird das Filmteam durch Kathrin Lantzsch vom MedienCampus Babelsberg. Sie unterrichtet das Profil „Film & Technik“ und koordiniert Filmschulprojekte, ist sehr energisch, humorvoll, engagiert. Danio Schneider von MCB filmproductions, Student der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg, scheint der erste Kameramann zu sein, auch wenn ich mich da nicht so gut auskenne. Zur Seite stehen ihm: Louis Bernhardt, der gerade sein Freiwilliges Soziales Jahr am Neuen Gymnasium Potsdam/Babelsberger Filmgymnasium absolviert, Merle Welak und Johanna Wuscher – Schülerinnen von diesem Gymnasium, sowie Johann Tegge – Schüler der Neuen Gesamtschule Babelsberg. Ach, die Legende Babelsberg! Endlich komme ich persönlich damit in Berührung.

Foto: © Brygida Helbig, 2025

Merle hat polnische Großeltern und spricht einige Worte Polnisch, sie stellt mir Fragen beim Interview im Skandinavischen Haus und hört mit Interesse zu. Johanna bedient mit Bravour die sozialen Medien. Es ist ein Abenteuer für sie alle. Sie sind in aller Herrgottsfrühe am Montag, den 21. Juli, in Berlin aufgebrochen. Und wurden, Gott sei Dank, an der Grenze nicht aufgehalten, davor hatten sie etwas Angst. Es regnet sehr viel in diesen Tagen. Und es ist sehr intensiv. Wasser ist das Thema. Es gibt hier viele Springbrunnen. Und viele alte Wasserpumpen noch aus der Zeit vor 1945, die es dem Team angetan haben.

Foto: © Kathrin Lantzsch

Foto: © Deutsches Kulturforum östliches Europa, Vera Schneider

Foto: © Deutsches Kulturforum östliches Europa

Doch bevor ich von den Abenteuern des Filmteams mit mir erzähle, noch ein paar Worte zu jungen Leuten aus Stettin. Ich hatte in den letzten Tagen nämlich noch etwas anderes zu tun – die schriftlichen Arbeiten der Studierenden des Studiengangs Schriftstellerische Studien der Stettiner Universität nächtelang zu korrigieren (das mache ich gerne) und Noten zu vergeben (das mache ich weniger gern, da ich Noten kontraproduktiv finde). Den Studiengang gibt es in Stettin seit einigen Jahren. Und er ist gefragt, regt das literarische Leben der Stadt enorm an. Meine Seminare in diesem Semester haben alle online stattgefunden. Es ist nicht ganz einfach auf diese Weise eine persönliche Verbindung mit Studierenden aufzubauen. Ich war enttäuscht, dass manche von ihnen die Kamera nicht einschalten, oder dass sie nicht viel sagen wollen. Andererseits kann ich es verstehen. Sie sind noch sehr jung, von schulischer Kommunikation geprägt, und wohl noch nicht gewöhnt, mit Lehrenden auf Augenhöhe zu kommunizieren. [1]

Nun, nachdem ich jedenfalls alle Arbeiten zusammen mit meinem Kollegen Marek Władyka korrigiert hatte, kam überraschenderweise die Rückmeldung von den Studierenden, dass ihnen unser ausführliches Feedback viel bedeutet hätte. Was für eine Freude! Also lohnt es sich doch manchmal durchzuhalten, auch wenn erstmal keine Reaktion kommt. Die Texte, die meine Studentinnen und Studenten geschrieben haben, sind manchmal sehr persönlich – kostbare Lebensgeschichten, oft zum ersten Mal bewusst reflektierte Kindheit… Viele ihrer Autorinnen und Autoren sind aus dem Umland nach Stettin gekommen, um sich einen großen Traum eines kreativen Studiums zu erfüllen und dann mit der harten Realität, z.B. eines Internats, konfrontiert wurden. Es war mir ein großes Anliegen, ihnen (unabhängig von der literarischen Qualität), meine menschliche Wertschätzung zu zeigen und Anregungen zu geben.

Foto: © Brygida Helbig, 2025

Foto: © Brygida Helbig, 2025

Auch ich habe hier einmal studiert, allerdings war die Universität damals noch keine Universität, sondern (seit 1975) Pädagogische Hochschule. Universität wurde sie 1986. [2] Mittlerweile ist Stettin ein wichtiger Universitätsstandort mit fünf staatlichen Universitäten: Uniwersytet Szczeciński (Stettiner Universität), Pomorski Uniwersytet Medyczny (Pommersche Medizinische Universität), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Westpommersche Technologische Universität) und Politechnika Morska (Maritime Technische Universität), Akademia Sztuki (Kunstakademie). Die Stettiner Universität feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Und wenn wir schon bei der Bildung sind, leite ich zu einem weiteren Thema des heutigen Beitrags über – einem Nachtrag zu meinem letzten Blogartikel. Beim Konzert in der Lentz-Villa, von dem ich kürzlich berichtet habe, wurden Lieder der ehemaligen Mädchenband „Filipinki“ gespielt, die sich Ende der 50er Jahre in der Schule, die meine Mutter einst besuchte, d.h. im Handelstechnikum an der Felczaka-Straße [3], gründete und (nicht nur) in Polen große Karriere gemacht hat. Meine Mutter hat auch immer sehr gern gesungen, wie die meisten Menschen, die aus den östlichen Grenzgebieten kommen (und von denen gibt es in Stettin ja ganz schön viele). Man sagt es ihnen jedenfalls nach und sie selbst sehen sich auch gerne so. Aber sie hat die „Filipinki“ leider knapp verpasst.

Wie kam sie überhaupt nach Stettin?

Die Familie meiner Mutter siedelte sich nach der Verbannung durch die Sowjets nach Sibirien in Łobez [4] an, einer Kleinstadt, ca. 90 Kilometer von Stettin entfernt. Um an einer weiterführenden Schule zu lernen, musste meine Mutter Labes mit ihren 16 Jahren verlassen. Nachdem sie ein Jahr an einem Technikum in Trzebiatów [5] gelernt hatte, wurde die Schule geschlossen. Sie kam also nach Stettin und wurde als fünfzigste Schülerin (es gab nur einen männlichen Schüler) in das Handelstechnikum des Ministeriums für Handel und Wirtschaft aufgenommen, um den Beruf der Buchhalterin zu erlernen und so schnell wie möglich arbeiten zu können. Das Singen stand da nicht an erster Stelle, sondern pragmatische Überlegungen. Sie bekam erstmal einen Platz in einem Internat in der Nähe des heutigen Rektorats der Stettiner Universität (dort war es nicht so schön, die Mädchen hatten nur zwei Stunden Ausgang am Tag). Doch sie hatte Glück. Schon eine kurze Zeit danach durfte sie einige Jahre bei der Familie von Tadeusz Zieliński, dem damaligen Vorsitzenden des Präsidiums des Städtischen Nationalrates in Stettin (1954-1961) im Stadtteil Pogodno [6] wohnen. Sie war befreundet mit der Tochter der Familie und wurde dort wie ein Familienmitglied aufgenommen und behandelt. Etwas, was es heute kaum noch so gibt und wofür sie dankbar ist.

An ihre Schule, die heute Technikum Ekonomiczne heißt, erinnert sie sich sehr gern. [7] Es ist eine der ältesten polnischen Schulen in Westpommern. Auf ihrer Internetseite ist zu lesen: „Die Geschichte der Schule begann im Jahr 1945 mit der Arbeit mehrerer Enthusiasten, darunter ihres ersten Direktors […]. Einer der Absolventen aus dem Jahr 1946 […] erinnert sich an seine erste Begegnung mit der Schule:

Ich trat in das verlassene Gebäude. Nur einige Räume waren benutzbar. Die Fenster waren teilweise mit Pappe bzw. mit Glasscherben abgedeckt. Eine provisorische Möblierung. Das Gebäude war nicht beheizt. Man sagte mir, wo der Direktor, Herr Wiktor Kędzierski, zu finden sei. Es war ein Mann […] im Militärmantel, sehr beschäftigt und aufgeregt. Trotzdem empfing er mich sehr freundlich […] und versicherte mir, dass es die Schule geben wird.“

Und tatsächlich, am 3. November 1945 ertönte die erste Schulglocke im Städtischen Kaufmännischen Gymnasium und Handelslyzeum [8] in der Felczaka-Straße 26… [9]

Solche Geschichten berühren mich. Geschichten von Menschen, die eine Vision hatten, die dort etwas aufgebaut haben, wo andere es noch nicht haben kommen sehen…

Foto: © Brygida Helbig, 2025

Ich schaue mir die Fotos meiner Mutter an. Auf allen wird viel gelacht. Alle wären so froh gewesen, erzählt sie, dass der Krieg vorbei ist und die Zeit des Neuanfangs aufgebrochen ist. Sie erinnert sich gern an die gemeinsamen Aktionen wie Kartoffelernte, auch an solche, bei denen Baumaterial von zerstörten Stettiner Häusern für den Wiederaufbau Warschaus zum Abtransport vorbereitet wurde. Sozusagen Stettiner Trümmermädchen. Dabei haben die Schülerinnen das Lied gesungen: Jeden wóz , drugi wóz, a na każdym wozie gruz. „Ein Wagen hier, ein Wagen dort, und auf jedem Schutt und Schrott“ – so würde ich das frei übersetzen. Mit diesem Lied auf den Lippen haben sich die Mädchen, so stelle ich mir das vor, die Ziegelsteine weitergereicht, von Hand zu Hand, und auf den Wagen, der dann zum Bahnhof fuhr.

In der Schule meiner Mutter gab es auch ein paar deutsche Mädchen. Von der einen weiß sie noch den Vornamen – Sybilla, von der anderen den Nachnamen – Heidinger. Sie waren gut angezogen und auch gute Schülerinnen, sagt sie. In dieser Zeit hat sie angefangen Akkordeon zu spielen, sie lernte privat bei einem der Stettiner Philharmoniker – einem Geiger. Die Philharmonie befand sich damals im linken Flügel des neuen Rathauses (da das deutsche Konzerthaus zerstört war und die neue Philharmonie erst 2014 fertig gestellt wurde) .

Ein kurzer Abstecher zu meinem Filmteam. Bei unserem gemeinsamen Besuch der Stettiner Philharmonie haben wir nämlich erfahren, dass selbst die Fassade des zerstörten deutschen Konzerthauses (gebaut 1884 genau an der Stelle, wo die heutige Philharmonie steht, entworfen von Franz Schwechten) Anfang der 60er Jahre nach Warschau abtransportiert wurde.

Das alles erzählte dem Filmteam und mir die stellvertretende Direktorin der Philharmonie Frau Magdalena Wilento während der Führung durch das zutiefst beeindruckende Gebäude, entworfen vom spanisch-italienischen Architekturbüro Barozzi-Veiga (das beinahe alle möglichen internationalen Architekturpreise gewonnen hat, u.a. den Mies-van-der-Rohe-Preis). Von den Stettinern wird das als Kristall konzipierte und mit transluzenten Glastafeln verkleidete Gebäude „Eispalast“ genannt, sagt Frau Wilento. Wir erfahren, dass in den mit hohem künstlerischem Anspruch und gleichzeitiger Sorgfalt um die Qualität eingerichteten edlen Räumlichkeiten nicht nur (klassische) Musik gespielt wird. Es wird dort auch getanzt und gefeiert, es werden Musikfestivals im unterschiedlichen Stil veranstaltet, Ausstellungen und Workshops organisiert, sogar solche, die nicht direkt etwas mit Musik zu tun haben (z.B. übers Hören und Zuhören oder zur friedlichen Kommunikation). Letztes Jahr wurde dort übrigens das 140-jährige Jubiläum der Errichtung des deutschen Konzerthauses feierlich begangen.

Foto: © Deutsches Kulturforum östliches Europa, Vera Schneider

Foto: © Deutsches Kulturforum östliches Europa, Vera Schneider

Foto: © Deutsches Kulturforum östliches Europa, Vera Schneider

Foto: © Deutsches Kulturforum östliches Europa, Vera Schneider

Foto: © Brygida Helbig, 2025

Aber zurück zum Handelstechnikum meiner Mutter. Ich bin mit ihr zusammen vor ein paar Tagen in die Felczaka-Straße gefahren, um mir ihr Schulgebäude zeigen zu lassen. Sie erinnert sich, dass es gegenüber der Schule ein Gebiet mit Schutt und Trümmern gab, grün und üppig bewachsen, beliebt bei allen Schülerinnen. Sie nannten es – der „Affenhain“ – Małpi gaj. Dort in dieser Trümmerwildnis verbrachten sie ihre Pausen.

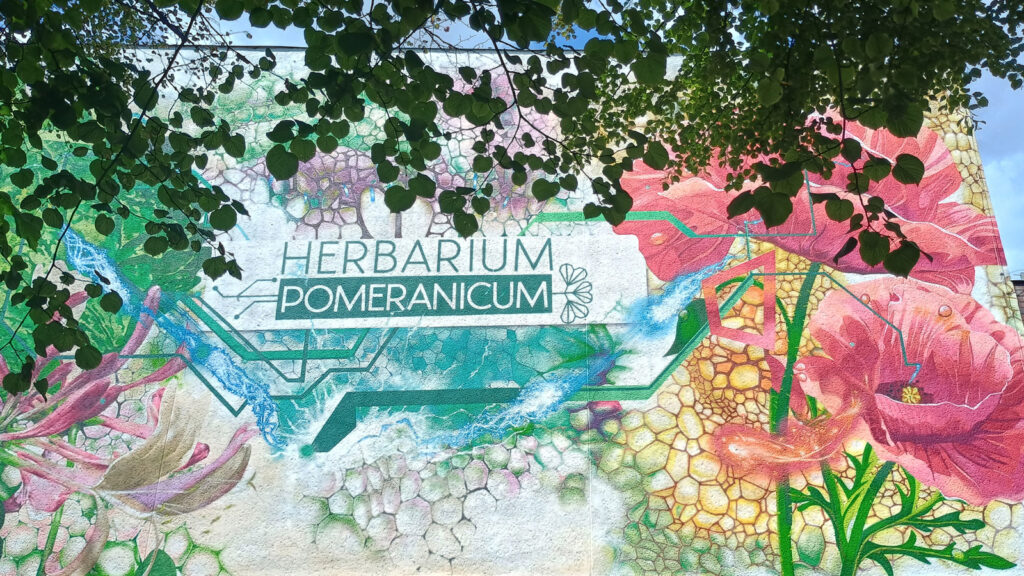

Das ehemalige Schulgebäude ist heute (seit 1974) einer der zahlreichen Standtorte der Stettiner Universität – das Zentrum für Molekuläre Biologie und Biotechnologie. Auf der Eingangswand vom Universitätsgebäude ist ein wunderschönes Wandgemälde zu sehen, dass das Projekt zur Digitalisierung der Herbarien (Pflanzensammlungen) von drei pommerschen Universitäten Herbarium Pomeranicum darstellt. Von hier sehe ich eins der Hochhäuser in Stettin, aber ich kann nicht unterscheiden: Ist es das höchste Hochhaus Hansa-Tower (2022, 26 Etagen) oder das Pazim (1992, 22 Etagen) mit dem Café 22 ganz oben?

Foto: © Brygida Helbig, 2025

Meine Mutter lässt sich dort jedenfalls gern von mir fotografieren. Und erzählt…

Foto: © Brygida Helbig, 2025

Sie hat viel über die Pionierzeit in Stettin zu sagen und schreibt ihre Erinnerungen darüber auf. Viele „Pioniere“, die sich die Stadt nach dem Krieg zum Leben sozusagen erobern mussten, melden sich heute in Stettin verstärkt zu Wort, und zahlreiche Projekte sowie die Zeitung Kurier Szczeciński ermuntern sie dazu. Ich habe es auch nicht versäumt, eine sehr zu Herzen gehende Debatte zum Stettiner Stadtgedächtnis (Pamięć i wspomnienia), im Stadtteil Dąbie [10] in einer der Filialen der Stettiner Stadtbibliothek mitzuerleben. In Dąbie bin ich selten, auch wenn mein guter Freund, einer der Begründer des Clubs der Polnischen Versager in Berlin von hier stammt – Adam Gusowski, der sehr gerne auf dem dortigen, riesigen Dąbie-See [11], aber auch auf dem etwas weiter entfernten Miedwie-See [12] surft, die beide auch einen Besuch wert sind.

Foto: © Gabriela Falana

Für diese Debatte bin ich mit meiner Freundin noch aus Schulzeiten Iwona Waligórska mit dem Auto über meine Lieblingsbrücke Most Długi [13] auf die Ostseite der Oder gefahren, etwas was ich nicht so oft tue, auch wenn die Zukunft Stettins sich wahrscheinlich schwerpunktmäßig auf diese Seite verschiebt.

Was ich dort erlebt habe und wie es mit dem Filmteam weiterging, erfahrt ihr in der nächsten Folge.

[1] An deutschen Schulen wird die mündliche Teilnahme am Unterricht stärker als an polnischen Schulen gewichtet, das Reden und die rhetorischen Fähigkeiten werden intensiver geübt, was Vor- und Nachteile hat.

[2] Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Stettin keine Universität.

[3] Vor 1945 Schallehnstraße.

[4] Vor 1945 Labes.

[5] Vor 1945 Treptow an der Rega.

[6] Vor 1945 Finkenwalde.

[7] Die Schule befindet sich heute in der Gen. J. Sowińskiego Str. 1.

[8] So hieß damals die Schule (Miejskie Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe).

[9] www.zs3szczecin.edupage.org

[10] Vor 1945 Altdamm. Bis 1948 eine separate Stadt.

[11] Vor 1945 Dammscher See.

[12] Vor 1945 Madüsee.

[13] Lange Brücke. Vor 1945 Hansa-Brücke (während des Zweiten Weltkriegs zerstört, 1959 wiederaufgebaut).

Vielen Dank für den sehr umfangreichen Beitrag. Die Erzählungen zur Nachkriegszeit und zum Wiederaufbau von Stettin interessiert uns besonders.

Ein ehemaliger Arbeitskollege ist 1944 in Stettin geboren und seine Mutter hat am Flughafen in Dabie gelebt und ich habe Ihren Blog weiterempfohlen.

Beste Grüße

P.Th.

Lieber Herr Theisen, vielen Dank für Ihr Feedback. Die Debatte über die Nachrkriegszeit und die so genannten „Pioniere“ ist jetzt in Stettin in vollem Gange. Danke, dass Sie den Blog an ihren ehemaligen Kollegen weiterempfohlen haben. Viele Grüße!